Il testo di questa raccolta di storie si configura come un vero e proprio vademecum esperienziale, frutto dei profondi ragionamenti dell’architetto Mario Cucinella. Attraverso il filtro del suo personale bagaglio di conoscenze, l’autore propone una serie di esempi e riferimenti provenienti da culture antiche di tutto il mondo, esplorando il modo in cui esse hanno dato forma allo spazio dell’abitare.

Quello che ci viene proposto è un viaggio mentale di calviniano richiamo alle “Città invisibili”, inteso come esercizio metodologico più che un nostalgico ritorno al passato. Un’esplorazione necessaria, oggi più che mai, per recuperare una conoscenza ancestrale da cui trarre (se non modelli formali) almeno un’attitudine progettuale fondata su un rapporto equilibrato con la natura.

La raccolta dimostra come l’uomo, posto in condizioni estreme, abbia sempre saputo ideare spazi in funzione di bisogni concreti e primari, mettendo in secondo piano le sovrastrutture formali, che diventano così esito e non premessa del progetto. Un approccio distante dall’atteggiamento spesso compiaciuto e deresponsabilizzato di molta architettura contemporanea, troppo dipendente dal supporto tecnologico.

L’architettura, come molte altre discipline, subisce fortemente l’influenza della tecnologia, che può rivelarsi preziosa quando migliora i processi di progettazione, costruzione e qualità della vita. Ma diventa una scorciatoia rischiosa quando, per eccesso di fiducia, si finisce per delegarle completamente il pensiero progettuale. In questo senso, le culture tradizionali, ancora profondamente radicate in una saggezza accumulata nei secoli, rappresentano un patrimonio di conoscenza insostituibile.

La sfida contemporanea, evocata dalle parole dell’architetto, sembra essere anche il senso profondo di questo libro: un invito a reinterpretare l’atteggiamento progettuale e costruttivo del passato non come modello da replicare fedelmente, ma come riferimento solido e ispiratore per l’architettura del presente e del futuro.

Garnish, il giardino subtropicale sull’isola Ilnacullin in Irlanda (51°N, 9°O)

L’importanza dell’innesto di un microclima in un contesto già esistente

GARNISH ISLAND_IL GIARDINO ALL’ITALIANA

Innestare, creare o costruire qualcosa di nuovo non implica necessariamente un atto di rottura o estraneità rispetto al contesto preesistente. Al contrario, può rappresentare un’occasione per valorizzarlo, arricchirlo, migliorarlo.

Questo è il forte insegnamento dell’isola di Garnish dove un ammiraglio delle forze navali e il suo amico paesaggista trasformano il paesaggio del luogo fino a migliorarne il microclima creando un lussureggiante giardino subtropicale nella prima metà del XX secolo.

Qui, la trasformazione non è mimetizzazione, ma piuttosto un intervento dichiarato, evidente, che non si impone sul luogo ma lo rigenera. Un’azione progettuale che non punta a dissolversi nell’anonimato del contesto, ma a instaurare un nuovo equilibrio, arricchendolo di possibilità future.

Fondamentale, in questa prospettiva, è prevedere sin da subito un riutilizzo futuro del luogo: il cambiamento diventa così sostenibile quando si fonda su una visione a lungo termine.

Progettare senza l’ossessione della forma ma piuttosto con la consapevolezza dell’impronta ecologica dell’opera ricercando un linguaggio che affonda nelle tradizioni locali e tenendo a debita distanza influenze compositive globalizzate mantenendo salda la convinzione che la qualità di vita è direttamente proporzionale alla qualità degli spazi interni ed esterni che viviamo.

Recuperare il concetto di “estetica” come condizione della percezione sensoriale anziché come filosofia del bello regolato dal gusto personale rappresenta la chiave per svincolarci dalla sterilità e monotonia che contraddistinguono il contesto urbano contemporaneo.

La villa delle feste e Galileo Galilei (45°N, 11°E)

L’architettura come parassita di un sistema di ventilazione naturale

(SX) VILLA DI COSTOZZA_VENETOWAY_RICCARDO FRIGO; (DX) SCHEMI DI VENITLAZIONE_STORIA DELL’ARCHITETTURA CLIMATICA

Andare avanti guardando indietro non è solamente un metodo saggio per affrontare la vita, ma una vera e propria necessità per poter capire le antiche conoscenze figlie di condizioni estreme che costringevano l’uomo a sfruttare l’ambiente con soluzioni povere ma ingegnose, lontane dalla comodità della tecnologia che oggi abbiamo a disposizione.

L’architettura veneta può contribuire a raccontare questo punto di vista e la villa di Costozza ne è un fulgido esempio. Costruita a ridosso di un sistema di grotte sotterranee, la villa sfrutta una serie di moti convettivi di aria fresca e umida messa in moto da un principio di vasi comunicanti che permettevano di refrigerare gli ambienti della villa.

Il singolare racconto di Galileo Galilei e del suo sfortunato compagno di avventura, ci introducono ad un tema fondamentale per l’architettura contemporanea come il raffrescamento.

Quando, all’inizio del XXI secolo, si è cominciato a concepire il progetto di edifici a basso consumo energetico, l’attenzione si è inizialmente concentrata sulla conservazione del calore invernale, trascurando il problema dell’energia necessaria per raffrescare gli spazi durante i mesi estivi. Solo in tempi più recenti si è compreso quanto quest’ultimo aspetto rappresenti, in realtà, una delle principali sfide per il bilancio energetico complessivo degli edifici.

La protezione dal calore estivo, infatti, pone questioni progettuali ben più complesse rispetto all’isolamento invernale. Raffrescamento e ombreggiamento diventano così elementi centrali della progettazione sostenibile, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche compositivo.

L’energia richiesta nella produzione frigorifera rappresenta un peso di circa cinque volte rispetto a quella termica quindi, i temi di raffrescamento e ombreggiamento, possono essere delle occasioni che ci permettono di plasmare e modellare la forma dell’architettura contemporanea sfruttando elementi naturali come ci insegna la villa di Costozza.

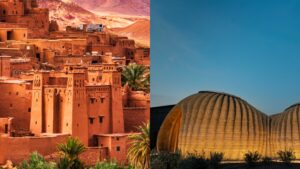

Da Ait Ben Haddou, la città visibile di Ouarzazate in Marocco (31°N, 7°O), a Tecla, la terra che torna alla terra

La terra cruda come materiale da costruzione sostenibile per lo sviluppo di un’economia circolare

(SX) AIT BEN HADDOU_BARCELO.COM; (DX) TECLA_MARIO CUCINELLA ARCHITECTS_LAGO CORAZZA

Quando pensiamo che la soluzione debba passare esclusivamente attraverso la tecnologia, come unico strumento per affrontare le sfide contemporanee, la risposta si può già trovare e intravedere nelle antiche costruzioni di territori che l’Occidente considera “terzo mondo”.

Sempre con un atteggiamento di riscoperta e non di nostalgia, l’utilizzo dei materiali da costruzione può contribuire non solo a un miglioramento del contesto ambientale, ma anche a riproporre forme flessibili, suggerite dallo stesso materiale impiegato, in risposta all’emergenza abitativa dovuta all’incremento della popolazione mondiale.

Dalle antiche costruzioni marocchine (incredibili ricettori climatici in piena armonia visiva con l’ambiente) a Tecla, il progetto di una abitazione stampata in 3D progettata dallo studio Cucinella in collaborazione con Wasp Srl che si fa ponte tra le costruzioni in terra marocchine e la più avanzata tecnologia costruttiva contemporanea diventando una possibile risposta concreta nel reinterpretare il patrimonio storico messo in eredità delle costruzioni in terra cruda.

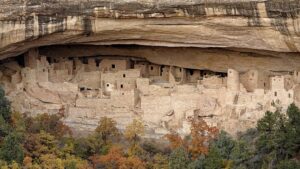

Vivere come le termiti in Cappadocia: la città di Hoodoos Derinkuyu (38°N, 34°E); Casa Matmata, la “casa di Skywalker” in Tunisia (33°N, 9°E) e quelle del Fiume Giallo in Cina nell’Henan (34°N, 113°E); la città invisibile di Coober Pedy (29°S, 134°E) nell’outback australiano e Matera (40°N, 16°E) nel cuore dell’Italia

Abitare il sottosuolo per la sopravvivenza dell’uomo in condizioni climatiche estreme in tutto il mondo

CLIFF-DWELLINGS_WIKIWAND.COM

Le città sotterranee diffuse in diverse parti del mondo, seppur realizzate con tecniche differenti, mettono in evidenza un elemento comune: la costruzione di luoghi dell’abitare determinata da condizioni esterne (climatiche o sociali) ha assoluta precedenza rispetto all’aspetto formale, che ne è una diretta conseguenza.

Dalla Turchia alla Tunisia, dalla Cina all’Arizona, le città ipogee che sfruttano l’orografia del terreno, adattandola alle esigenze abitative, evidenziano un comportamento umano paragonabile a quello di alcune specie animali che da sempre utilizzano la terra come habitat naturale.

Questo ci dimostra che in condizioni estreme e in assenza di sovrastrutture mentali la genialità dell’uomo si sprigiona creando un’architettura spontanea, invisibile, quasi inconsapevole.

La ricerca della forma non esiste, ma essa è solo frutto di un gesto estremo per permettere la vita che altrimenti non sarebbe possibile.

Spostando lo sguardo sulle nostre città contemporanee, è evidente come questa capacità applicativa si sia persa, fino a raggiungere l’estremo opposto nel rapporto edificio/natura.

L’uomo, che un tempo imitava processi di sviluppo simili a quelli del mondo animale, è oggi l’unico essere vivente a costruire edifici che, senza il supporto tecnologico, non sarebbero in grado di garantire la vita al loro interno.

Il primo ospedale della storia islamica: Bimaristan Argun ad Aleppo, Siria (36°N, 37°E)

L’esperienza dello sviluppo sensoriale degli elementi naturali a completamento di un’architettura destinata alla cura delle persone

BIMARISTAN ARGUN_ARCH.NET

Il tema dello spazio per la cura evidenzia, ancora una volta, che l’uomo, in condizioni di estrema necessità (e non esiste condizione di più bisogno se non quando si incontra la malattia) costruisce spazi dove la qualità del vivere in modo salubre si affida al sostegno degli effetti benefici della natura.

Acqua, vegetazione, luce e aria diventano elementi curativi che nutrono i cinque sensi del paziente. Udito, olfatto e gusto (cibo) hanno da sempre rappresentato fattori fondamentali per il benessere della persona, come dimostra la cultura islamica evocata in questo capitolo, che indaga gli spazi della cura in uno dei più antichi ospedali siriani.

Al contrario, gli edifici contemporanei, viziati da un supporto tecnologico che può apparentemente soddisfare ogni bisogno, hanno perso questa capacità di fare di risorsa virtù.

Costruire un’architettura austera, dove lo spazio è racchiuso in una scatola di lussuosissimo calcestruzzo (eredità di una cultura occidentale moderna trascinata ben oltre la sua originaria carica innovativa) non può essere la legittima discendente di quel modo antico di concepire lo spazio, in cui si celebrava la vita attraverso elementi semplici a supporto dell’architettura.

Un’architettura che si distingueva anche per una sana lucidità e per la gioia di vivere gli spazi: qualità oggi sempre più estranee al nostro contesto progettuale.

I volti invisibili ad Al-Balad, Gedda (21°N, 39°E)

L’edificio come sistema migratorio nell’utilizzo degli spazi ripropone il concetto mediterraneo di vivere gli ambienti

AL-BALAD, GEDDA_islamicarchitecturalheritage.com

Il viaggio nella città storica di Gedda sottopone ancora una volta la nostra attenzione sulla capacità dell’uomo di costruire in condizioni estreme. Il fulcro più interessante dello sviluppo architettonico della città si articola in tre fattori principali che determinano la forma caratteristica degli edifici. Infatti, clima, influenze esterne e abitudini socioculturali modellano gli edifici che vengono utilizzati secondo un concetto tipicamente mediterraneo dell’abitare.

La compartimentazione degli ambienti e la loro differente strategia costruttiva rendono l’edificio un luogo di migrazione a seconda delle abitudini e delle condizioni climatiche esterne in costante cambiamento.

L’edificio diventa una vera e propria “macchina del vento”, grazie a dispositivi architettonici che generano un microclima adatto allo sviluppo della vita. Questo processo si espande anche alla scala urbana, dove l’insieme degli edifici, disposti lungo assi strategici, sfrutta i venti dominanti oppure produce ombreggiamenti utili negli spazi pubblici.

Il racconto di Al-Balad introduce anche il concetto di soglia come dispositivo spaziale che, nella cultura araba, non è solo elemento di separazione tra pubblico e privato, ma anche luogo di transizione, scambio e mediazione. Un’architettura del limite, capace di gestire relazioni complesse tra spazi, persone e usi.

L’insegnamento di questo capitolo rafforza l’idea che la ricerca della forma rappresenti un pallido tentativo di generare architettura di qualità, se non è preceduta dall’esperienza concreta dei luoghi, del clima e delle abitudini.

Marco Polo e il gelato nel deserto iraniano; la casa del ghiaccio (32°N, 54°E)

Dal viaggio di Marco Polo alla scoperta di nuovi mondi da esplorare, fino all’esigenza contemporanea di ridurre i consumi di energia

YAKHCHAL_MEDIATEHRANTIMES.COM

La lezione persiana di Marco Polo, rintracciabile nelle diverse versioni del “Milione”, ci porta a conoscere un edificio simbolico di quel territorio: lo yakhchal.

Un’architettura che si comporta come un vero e proprio “mediatore ambientale”, capace di creare e conservare ghiaccio sfruttando unicamente i principi fisici e climatici del luogo. Non un edificio da abitare, ma un dispositivo progettato per rendere vivibile la vita in condizioni di caldo estremo.

Si tratta di un esempio straordinario di bioarchitettura ante litteram, in cui l’ingegneria e la fisica si fondano in un sapere empirico, affinato nel tempo attraverso tentativi, errori e perfezionamenti successivi.

Ancora una volta, la forma non è l’obiettivo, ma la conseguenza di una necessità precisa. Ed è proprio da questa aderenza alla funzione che scaturisce la sua intrinseca bellezza.

L’insegnamento che ci arriva da questi edifici è quanto mai attuale: imprese apparentemente im-possibili (come produrre e conservare ghiaccio senza alcun supporto tecnologico/impiantistico) non solo sono realizzabili, ma dimostrano come la conoscenza dei fenomeni naturali possa essere messa al servizio della qualità della vita.

Ancora una volta la dicotomia edificio/impianto diventa fondamentale per comprendere l’importanza di una buona progettazione dell’involucro edilizio, sia dal punto di vista compositivo, sia dal punto di vista tecnologico/energetico come metodo strategico che valorizzi l’energia risparmiata piuttosto che affidarsi esclusivamente al bilanciamento termico tramite un impianto termo-frigorifero (il miglior risparmio energetico sta nell’energia che non consumiamo).

La progettazione bioclimatica ci insegna ad agire per priorità dove la lettura del luogo e del contesto diventano fondamentali per creare edifici in armonia con la natura distaccandoci da una generazione di volumi fini a sé stessi che non apportano alcun contributo positivo al nostro patrimonio costruito.

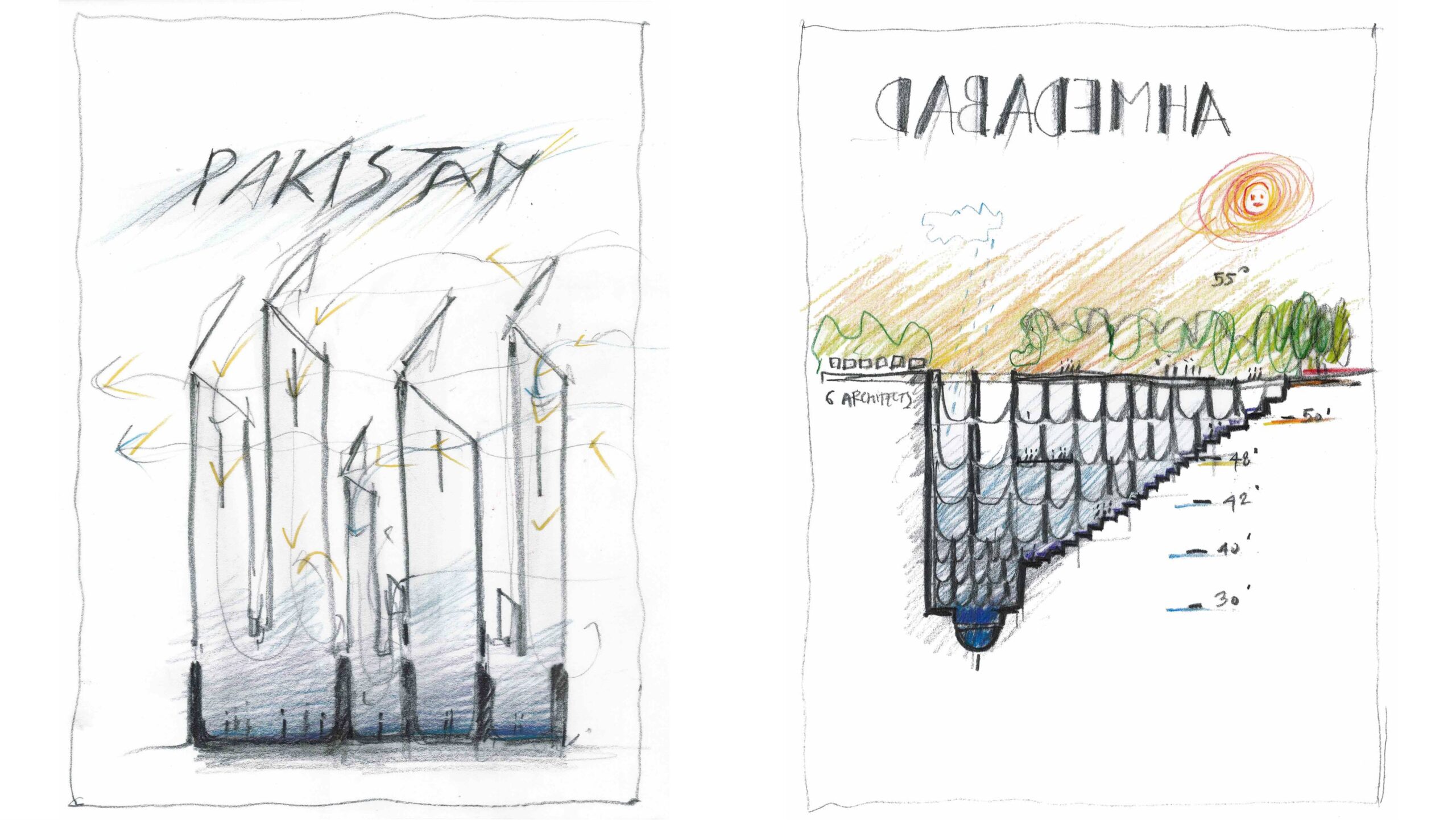

Hyderabad, la città che cattura il vento in Pakistan (25°N, 68°E)

L’architettura come dispositivo per catturare gli elementi della natura: il vento

SKYLINE HYBERABAD_THEFRIDAYTIMES.COM

Dal Pakistan all’Iran, all’Iraq, la ventilazione naturale diventa un elemento fondamentale per l’architettura medio orientale.

La necessità di raffrescare gli spazi interni di queste culture ha portato alla generazione di elementi costruttivi come dispositivi di cattura del vento. Infatti, torri, vele, camini ed elementi romboidali caratterizzano lo skyline delle città soddisfando allo stesso tempo un’esigenza fondamentale per poter permettere la vita in determinate condizioni climatiche.

Elementi interamente gestiti dagli abitanti stessi, che, a seconda della stagione o del momento della giornata, ne regolano il funzionamento in modo autonomo.

Questa capacità di lettura e controllo del comportamento termico e funzionale dell’edificio, ormai dimenticata in ambito occidentale, ci obbliga a riflettere su quanto fosse avanzata (e radicata) una cultura dell’abitare consapevole.

Gestione solare, ventilazione, controllo di temperatura e umidità erano una volta affidati alla regolazione manuale di finestre, scuri, logge e spessori murari. Oggi, tutto questo è stato progressivamente demandato all’automazione tecnologica.

Non che ciò sia di per sé negativo: in contesti complessi (come gli edifici pubblici, dove all’utente non interessa la gestione diretta) l’automazione rappresenta un vantaggio reale. Ma anche in ambiti più semplici, come le abitazioni private, ci siamo abituati a un involucro passivo e automatico, forse anche per via di uno stile di vita accelerato che ci ha progressivamente allontanati dalla cura quotidiana dello spazio abitato.

In particolare, per quanto riguarda la ventilazione, se ci riferiamo a edifici a tenuta all’aria (come previsto dagli standard attuali) potrebbe essere utile reintrodurre un approccio più naturale, affiancando alla ventilazione meccanica controllata un sistema minimo di regolazione passiva. Quasi obbligatoria in questi edifici, la VMC non dovrebbe escludere l’opportunità di sfruttare un criterio di ventilazione naturale.

Il paragone più immediato può essere richiamato con la luce naturale, preferibile a quella artificiale per qualità percettiva, ma non sufficiente per garantire funzionalità durante l’intera giornata. Allo stesso modo, un impianto minimo, che filtri l’aria o automatizzi le aperture, potrebbe essere la chiave per riavvicinarci a un uso più intelligente e naturale dell’architettura. Dove il progetto, ancora una volta, si fa interfaccia tra natura e abitare.

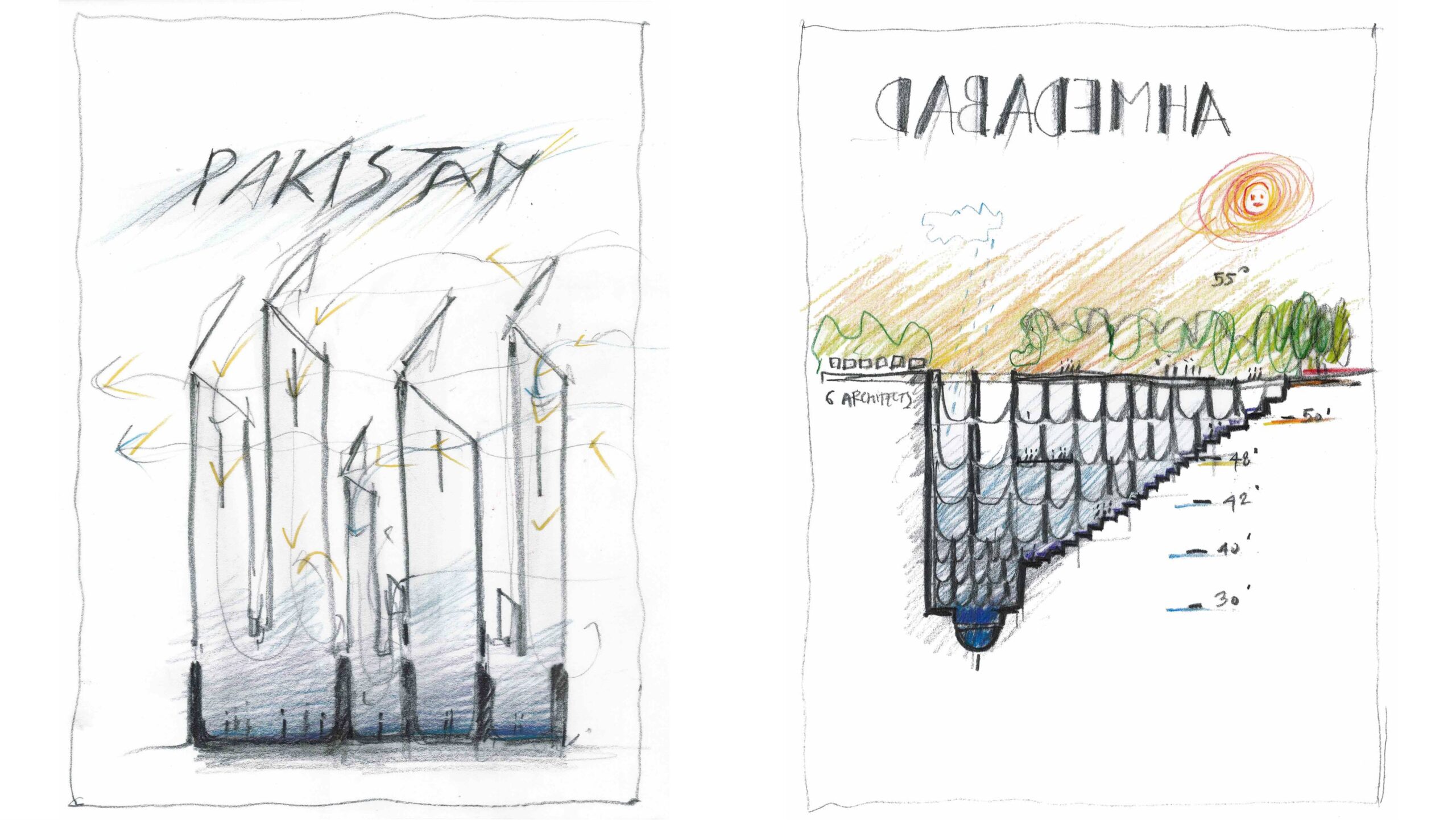

I palazzi del Maragià costruiti al contrario e gli sfortunati architetti (23°N, 72°E)

Il “sottosopra” dell’architettura come costruzione di uno spazio in negativo ottenuto per sottrazione

STEPWELL CHAND BAORI_WIKIPEDIA.ORG

L’insegnamento degli stepwell, architetture costruite “al contrario”, ci mostra come sia possibile plasmare lo spazio per sottrazione, in modo simile a uno stampo in negativo per una scultura in gesso.

Dei veri e propri palazzi stereotomici, scavati nella terra, che costruiscono un mondo rovesciato, dove gradino dopo gradino mutano luce, temperatura e umidità, creando un microclima più confortevole rispetto alle condizioni climatiche esterne.

Antichi pozzi, nati per garantire l’approvvigionamento d’acqua a intere comunità, si trasformano in spazi multifunzionali, quasi universi paralleli, con sorprendenti valenze sociali e simboliche.

Il rapporto con la terra torna ad essere un tema fondamentale per la sopravvivenza dell’uomo dove lo scambio termico diretto con il sottosuolo rappresenta una risorsa preziosa (e soprattutto gratuita) garantendo allo stesso tempo l’approvvigionamento d’acqua in condizioni estreme.

Oggi costruire nelle viscere della terra può comportare dei rischi, soprattutto a causa del cambiamento climatico e dell’aumento di eventi meteorologici estremi come alluvioni o piogge torrenziali. Tuttavia, lo sfruttamento del sottosuolo come riserva termica naturale resta una risorsa fondamentale per immaginare sistemi impiantistici sempre più semplici e ridotti, a vantaggio di un’architettura sostenibile, capace di bilanciare i propri carichi energetici con tecniche passive e a basso impatto.

Parallelamente, la raccolta e il riuso delle acque piovane rappresentano una forma evolutiva (quasi una traslazione contemporanea) di queste antiche strategie.

Il cielo e la copertura dell’edificio diventano oggi gli elementi di captazione, in un sistema in cui la tecnologia non sostituisce, ma accompagna: finalmente, un’alleata preziosa per amplificare l’efficienza di gesti antichi, riadattati alle sfide del presente.

Gli edifici tolou del Fujian (25°N, 117°E)

L’architettura come espressione sociale di un processo comunitario tra esigenze difensive e processi di relazione

TOLOU DEL FUJIAN_LIFEGATE.IT

L’ultimo capitolo è dedicato ad una costruzione unica nel suo genere ancora oggi abitato: il Tolou.

Concepito come un’architettura di difesa, il tolou incarna nel suo sviluppo costruito una predisposizione per la vita sociale straordinaria.

Questi edifici, costruiti secondo principi confuciani e del Feng Shui, organizzano lo spazio affinché la vita dei suoi abitanti sia perfettamente bilanciata tra ambienti collettivi e ambienti privati dove la figura univoca del potere decisionale è armonicamente sostituita da un potere collettivo rappresentato dai clan delle famiglie che occupano questi spazi.

Un formidabile esempio di un’architettura sociale in piena armonia con la natura.

Se mettiamo a confronto questo caso studio con la produzione edilizia contemporanea, emerge subito uno scarto evidente: oggi, tutto viene ridotto a uno standard abitativo, espresso in metri quadrati per abitante. Ma così facendo, si svuota di significato ogni processo sociale fondato sulla qualità dell’abitare, subordinato ormai a logiche di profitto e ottimizzazione.

Lo sviluppo del Tolou ci ricorda che il concetto di spazio pubblico non può essere contenuto in un mero calcolo matematico. Deve invece emergere come esigenza primaria di chi quegli spazi li vive, e non come prodotto secondario di una pianificazione lucrativa.

Il modello speculativo fatica a resistere quando le persone rivendicano ambienti più umani, funzionali, vivibili.

E oggi, soprattutto con le nuove generazioni, le prime a mettere in discussione il primato del lavoro sul tempo di vita, il bisogno di spazi di qualità si fa sempre più urgente.

L’abitare e il lavorare devono poter accedere a una progettazione che consideri lo spazio come elemento organico, in stretta relazione con la natura. Un luogo che favorisca l’incontro, l’interazione, la nascita di legami e lo scambio culturale come unico sistema di ricchezza sociale.

Dalla lettura di questo volume emerge con chiarezza come il sapere costruttivo del passato possa tracciare la rotta per il costruire di domani.

L’architettura antica, affinata nei secoli grazie a un processo di tentativi, errori e perfezionamenti, è il risultato di un pragmatismo funzionale legato a condizioni estreme di vita. Edifici scavati nella terra, dispositivi climatici e strutture realizzate con materiali naturali raccontano un viaggio attraverso luoghi lontanissimi tra loro, ma uniti dalla stessa esigenza: offrire riparo sfruttando l’ingegno umano in armonia con le leggi della natura.

Questo sguardo nel tempo invita a riflettere anche sul passato più recente e sulla nostra contemporaneità, dove l’uomo si è progressivamente disabituato a modellare la materia in sintonia con il clima e il contesto.

Se il futuro è un viaggio nel passato, il presente sembra una sosta inattesa: un’epoca in cui, forse agevolati troppo dalle comodità tecnologiche e impiantistiche, abbiamo reso le nostre abitazioni indipendenti dalle condizioni climatiche esterne, ma anche più distanti dalla natura, che in passato ne suggeriva le soluzioni formali.

L’architettura degli ultimi cinquant’anni, spesso etichettata come anonima e standardizzata, non è però il frutto di una distrazione progettuale, bensì di circostanze precise. Il boom edilizio degli anni ’70 e ’80 ha risposto a un’urgenza concreta dell’abitare, sacrificando l’identità architettonica in favore della quantità e del profitto. In parallelo, l’allargamento delle conoscenze e lo studio sempre più esteso dei grandi riferimenti architettonici del panorama mondiale del periodo moderno hanno portato a un uniformarsi del linguaggio architettonico, diluendo le radici locali e la sapienza costruttiva legata ai materiali del luogo.

In questo senso, la storia raccontata nel capitolo n. 6, “Le città dei volti invisibili”, in cui la natura formale degli edifici è conseguenza diretta di tre fattori (clima, abitudini socioculturali e influenze esterne) può aiutarci a capire più da vicino la storia recente dei nostri edifici e il loro continuo cambiamento formale.

Il terzo fattore, le influenze esterne, rappresenta forse l’elemento che più ci aiuta a comprendere perché le interazioni e contaminazioni tra luoghi diversi abbiano avuto, e continuino ad avere, un peso sostanziale nel linguaggio contemporaneo dell’architettura. È il segno di un mondo che si è progressivamente connesso, dove l’accesso immediato a immagini, modelli e riferimenti progettuali ha generato un’estetica condivisa, capace di annullare distanze geografiche ma anche di attenuare le differenze locali. Questa omogeneizzazione, se da un lato amplia le possibilità di scambio e arricchimento, dall’altro rischia di erodere quel legame diretto con il territorio che per secoli ha dato forma a un’architettura radicata e sostenibile.

Il movimento moderno, con la sua semplificazione decorativa e la ricerca di efficienza, ha aperto la strada a un’architettura rapida, economica e funzionale, che non sempre indica scarsa qualità progettuale, ma piuttosto un linguaggio diverso nato per rispondere alle esigenze del presente. Crescita demografica, ottimizzazione degli spazi e industrializzazione dei processi hanno favorito tecniche costruttive a secco e sistemi prefabbricati, che oggi ci permettono di realizzare edifici in poche settimane e che rappresentano una prospettiva strategica per il futuro delle costruzioni, in termini di sicurezza, controllo e affidabilità.

La lettura del contesto rimane il primo riferimento progettuale: la stratificazione della storia può suggerire le scelte architettoniche più adeguate al luogo. Allo stesso tempo, è un tema complesso e molto dibattuto, perché implica una duplice operazione: ascoltare e leggere le tracce di un passato esistente, e reinterpretarle attraverso un linguaggio contemporaneo.

Il bello non è scomparso: ha semplicemente cambiato linguaggio. Sta a noi tradurlo di nuovo nella lingua del luogo, ricucendo il rapporto tra natura, clima e architettura, e recuperando quelle logiche costruttive che, in passato, hanno saputo unire bellezza, funzionalità e sostenibilità. Solo così potremo tornare a creare un’architettura in piena armonia con l’ambiente, tracciando un ponte tra passato e futuro.

Alberto Zago

Riferimenti delle immagini di copertina: schizzi Mario Cucinella Architects; fonte The Plan.it